PARIS 1931

97

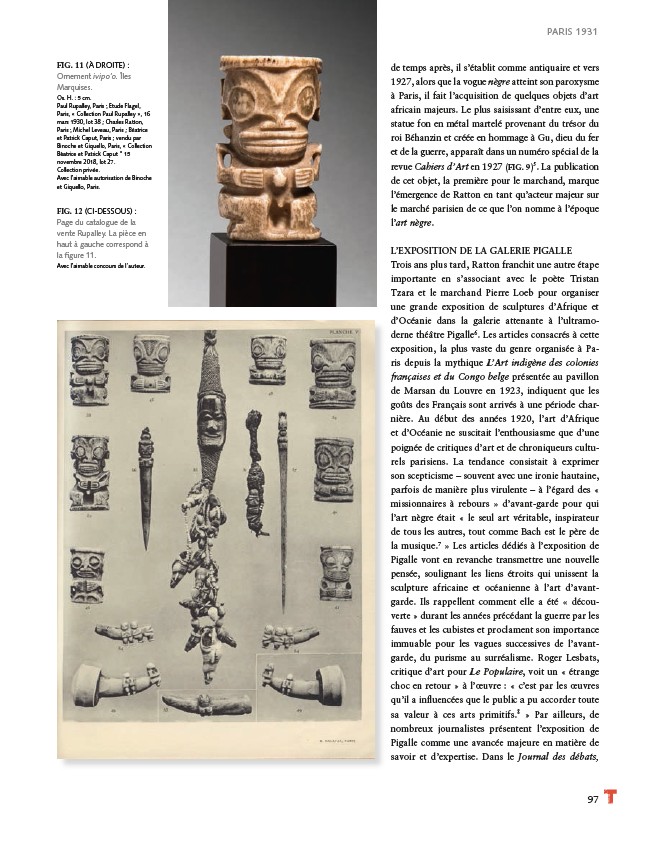

FIG. 11 (À DROITE) :

Ornement ivipo’o. Îles

Marquises.

Os. H. : 5 cm.

Paul Rupalley, Paris ; Étude Flagel,

Paris, « Collection Paul Rupalley », 16

mars 1930, lot 38 ; Charles Ratton,

Paris ; Michel Leveau, Paris ; Béatrice

et Patrick Caput, Paris ; vendu par

Binoche et Giquello, Paris, « Collection

Béatrice et Patrick Caput “ 15

novembre 2018, lot 27.

Collection privée.

Avec l’aimable autorisation de Binoche

et Giquello, Paris.

FIG. 12 (CI-DESSOUS) :

Page du catalogue de la

vente Rupalley. La pièce en

haut à gauche correspond à

la fi gure 11.

Avec l’aimable concours de l’auteur.

de temps après, il s’établit comme antiquaire et vers

1927, alors que la vogue nègre atteint son paroxysme

à Paris, il fait l’acquisition de quelques objets d’art

africain majeurs. Le plus saisissant d’entre eux, une

statue fon en métal martelé provenant du trésor du

roi Béhanzin et créée en hommage à Gu, dieu du fer

et de la guerre, apparaît dans un numéro spécial de la

revue Cahiers d’Art en 1927 (FIG. 9)5. La publication

de cet objet, la première pour le marchand, marque

l’émergence de Ratton en tant qu’acteur majeur sur

le marché parisien de ce que l’on nomme à l’époque

l’art nègre.

L’EXPOSITION DE LA GALERIE PIGALLE

Trois ans plus tard, Ratton franchit une autre étape

importante en s’associant avec le poète Tristan

Tzara et le marchand Pierre Loeb pour organiser

une grande exposition de sculptures d’Afrique et

d’Océanie dans la galerie attenante à l’ultramoderne

théâtre Pigalle6. Les articles consacrés à cette

exposition, la plus vaste du genre organisée à Paris

depuis la mythique L’Art indigène des colonies

françaises et du Congo belge présentée au pavillon

de Marsan du Louvre en 1923, indiquent que les

goûts des Français sont arrivés à une période charnière.

Au début des années 1920, l’art d’Afrique

et d’Océanie ne suscitait l’enthousiasme que d’une

poignée de critiques d’art et de chroniqueurs culturels

parisiens. La tendance consistait à exprimer

son scepticisme – souvent avec une ironie hautaine,

parfois de manière plus virulente – à l’égard des «

missionnaires à rebours » d’avant-garde pour qui

l’art nègre était « le seul art véritable, inspirateur

de tous les autres, tout comme Bach est le père de

la musique.7 » Les articles dédiés à l’exposition de

Pigalle vont en revanche transmettre une nouvelle

pensée, soulignant les liens étroits qui unissent la

sculpture africaine et océanienne à l’art d’avantgarde.

Ils rappellent comment elle a été « découverte

» durant les années précédant la guerre par les

fauves et les cubistes et proclament son importance

immuable pour les vagues successives de l’avantgarde,

du purisme au surréalisme. Roger Lesbats,

critique d’art pour Le Populaire, voit un « étrange

choc en retour » à l’oeuvre : « c’est par les oeuvres

qu’il a infl uencées que le public a pu accorder toute

sa valeur à ces arts primitifs.8 » Par ailleurs, de

nombreux journalistes présentent l’exposition de

Pigalle comme une avancée majeure en matière de

savoir et d’expertise. Dans le Journal des débats,