DOSSIER

96

FIG. 8 (CI-DESSOUS) :

Photographe inconnu, Hôtel

des ventes, rue Druout.

Carte postale.

Collection privée.

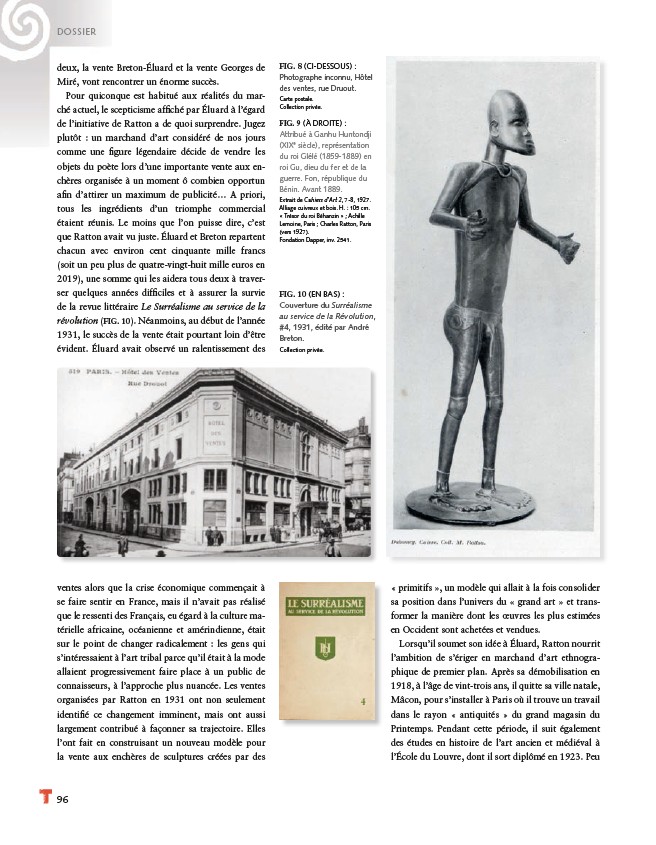

FIG. 9 (À DROITE) :

Attribué à Ganhu Huntondji

(XIXe siècle), représentation

du roi Glélé (1859-1889) en

roi Gu, dieu du fer et de la

guerre. Fon, république du

Bénin. Avant 1889.

Extrait de Cahiers d’Art 2, 7-8, 1927.

Alliage cuivreux et bois. H. : 105 cm.

« Trésor du roi Béhanzin » ; Achille

Lemoine, Paris ; Charles Ratton, Paris

(vers 1927).

Fondation Dapper, inv. 2541.

FIG. 10 (EN BAS) :

Couverture du Surréalisme

au service de la Révolution,

#4, 1931, édité par André

Breton.

Collection privée.

ventes alors que la crise économique commençait à

se faire sentir en France, mais il n’avait pas réalisé

que le ressenti des Français, eu égard à la culture matérielle

africaine, océanienne et amérindienne, était

sur le point de changer radicalement : les gens qui

s’intéressaient à l’art tribal parce qu’il était à la mode

allaient progressivement faire place à un public de

connaisseurs, à l’approche plus nuancée. Les ventes

organisées par Ratton en 1931 ont non seulement

identifi é ce changement imminent, mais ont aussi

largement contribué à façonner sa trajectoire. Elles

l’ont fait en construisant un nouveau modèle pour

la vente aux enchères de sculptures créées par des

« primitifs », un modèle qui allait à la fois consolider

sa position dans l’univers du « grand art » et transformer

la manière dont les oeuvres les plus estimées

en Occident sont achetées et vendues.

Lorsqu’il soumet son idée à Éluard, Ratton nourrit

l’ambition de s’ériger en marchand d’art ethnographique

de premier plan. Après sa démobilisation en

1918, à l’âge de vint-trois ans, il quitte sa ville natale,

Mâcon, pour s’installer à Paris où il trouve un travail

dans le rayon « antiquités » du grand magasin du

Printemps. Pendant cette période, il suit également

des études en histoire de l’art ancien et médiéval à

l’École du Louvre, dont il sort diplômé en 1923. Peu

deux, la vente Breton-Éluard et la vente Georges de

Miré, vont rencontrer un énorme succès.

Pour quiconque est habitué aux réalités du marché

actuel, le scepticisme affi ché par Éluard à l’égard

de l’initiative de Ratton a de quoi surprendre. Jugez

plutôt : un marchand d’art considéré de nos jours

comme une fi gure légendaire décide de vendre les

objets du poète lors d’une importante vente aux enchères

organisée à un moment ô combien opportun

afi n d’attirer un maximum de publicité… A priori,

tous les ingrédients d’un triomphe commercial

étaient réunis. Le moins que l’on puisse dire, c’est

que Ratton avait vu juste. Éluard et Breton repartent

chacun avec environ cent cinquante mille francs

(soit un peu plus de quatre-vingt-huit mille euros en

2019), une somme qui les aidera tous deux à traverser

quelques années diffi ciles et à assurer la survie

de la revue littéraire Le Surréalisme au service de la

révolution (FIG. 10). Néanmoins, au début de l’année

1931, le succès de la vente était pourtant loin d’être

évident. Éluard avait observé un ralentissement des