98

priseurs ajoute Ratton à sa liste offi cielle d’experts.

Les commissaires-priseurs sont des offi ciers ministériels

et avaient, jusqu’en 2000, la compétence exclusive

de vendre des biens aux enchères publiques en

France, un statut qui remonte à Louis XIV. À l’instar

des avocats, les commissaires-priseurs établissent

des cabinets que l’on nomme « études » et qui gèrent

et administrent les ventes. Les experts, eux, jouent

un rôle majeur dans l’organisation des ventes. Ils

trouvent les commissionnaires, évaluent les objets afi n

d’en fi xer les estimations et rédigent les descriptions

des lots dans le catalogue. Les experts peuvent également

agir de manière indépendante en organisant des

ventes qu’ils peuvent ensuite présenter à une étude.

Paul Fierens écrit : « Il fut un temps, où le snobisme

voulait qu’on se pâmât devant tout objet d’art

nègre, authentique ou faux. Aujourd’hui, on commence

à voir clair, on choisit et on n’en admire que

plus volontiers les incontestables chefs-d’oeuvre des

‘primitifs.’9 »

L’émergence d’un consensus au sein des journalistes

sur le fait que l’exposition de Pigalle a validé

l’importance historique de l’art ethnographique et

marqué le triomphe de l’expertise, ce qui a largement

joué en faveur de Ratton. Si ce dernier et Tzara ont

pris soin de ne pas mentionner leur nom dans le catalogue

de l’exposition (qu’ils ont pourtant rédigé),

il est cependant de notoriété publique que Ratton a

été l’un des principaux prêteurs de l’exposition. En

outre, dans le monde de l’art parisien, beaucoup

savent que le marchand a grandement contribué à

la sélection des oeuvres de l’exposition10. Chaque remarque

formulée sur la qualité des objets présentés

a donc implicitement consolidé la réputation d’expert

de Ratton, dans un domaine où les idées reçues

rendaient particulièrement délicate l’évaluation des

aspects esthétiques et de l’authenticité des oeuvres.

Les journalistes ont fréquemment évoqué le problème

de la contrefaçon, qu’ils décrivaient comme

une pratique se déroulant à Paris et concernant

essentiellement des objets africains plutôt qu’océaniens

ou amérindiens. La possibilité que les Africains

aient eux-mêmes fabriqué des faux – une question

qui occupe bel et bien les experts aujourd’hui – ne

semblait pas crédible à leurs yeux. Au contraire,

les critiques avaient tendance à penser qu’il était

aisé de faire la différence entre les nouveaux objets

africains destinés à l’exportation – qui inondaient le

marché français pour des questions de mode et en

raison de l’essor du commerce colonial – des objets

plus anciens. Un journaliste pour un magazine populaire

souligne par exemple la différence entre ce qu’il

appelle « le menu fretin, les fétiches colorés du Dahomey,

du Gabon » de fabrication récente, et ce qui

vaut des prix très élevés, à savoir « les très anciennes

statues, plastiquement belles »11. Pour ces journalistes,

la menace principale à l’intégrité du marché

provient de sculpteurs peu scrupuleux actifs dans des

mansardes parisiennes et avides d’argent facilement

gagné en tirant profi t de la demande croissante des

collectionneurs. Dans Le Temps, par exemple, l’infl

uent critique François Thiébault-Sisson affi rme sur

un ton sombre que « on fabrique déjà depuis vingt

ans, à Paris, de faux objets d’art nègre. » et que le

temps est donc venu « de couper les ailes à ce canard »

afi n d’éviter que le marché ne soit inondé de « chefsd’oeuvre

en toc de l’art noir »12. Le critique d’art Louis

Vauxcelles partage les mêmes préoccupations : « On

m’assure qu’il y a beaucoup de faux, non rue Pigalle

– du moins je l’espère – mais ailleurs, en ce domaine

de masques, calebasses, achanties, et autres tikis et

penda-pendas. Batignolles en fabrique à la grosse autant

que les artisans du Congo Belge.13 » Dans ce climat

d’inquiétude grandissante quant à l’authenticité

des objets, la provenance et l’expertise « offi cielle »

vont prendre de plus en plus d’importance.

RATTON COMME EXPERT

Les ventes aux enchères de Ratton de 1931 ont exploité

les possibilités commerciales ouvertes par ce

changement d’appréciation – et les angoisses liées à

l’authenticité qui l’ont accompagné – en construisant

quelque chose de nouveau sur les vénérables fondations

institutionnelles du commerce d’antiquités parisien.

Début 1931, la Commission des commissaires-

DOSSIER

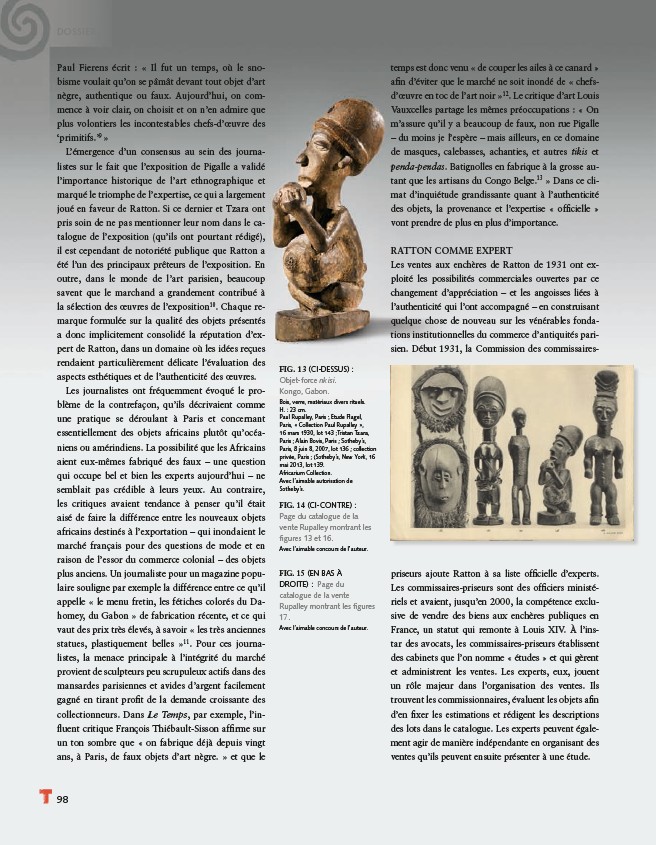

FIG. 13 (CI-DESSUS) :

Objet-force nkisi.

Kongo, Gabon.

Bois, verre, matériaux divers rituels.

H. : 23 cm.

Paul Rupalley, Paris ; Étude Flagel,

Paris, « Collection Paul Rupalley »,

16 mars 1930, lot 143 ;Tristan Tzara,

Paris ; Alain Bovis, Paris ; Sotheby’s,

Paris, 8 juin 8, 2007, lot 136 ; collection

privée, Paris ; (Sotheby’s, New York, 16

mai 2013, lot 139.

Africarium Collection.

Avec l’aimable autorisation de

Sotheby’s.

FIG. 14 (CI-CONTRE) :

Page du catalogue de la

vente Rupalley montrant les

fi gures 13 et 16.

Avec l’aimable concours de l’auteur.

FIG. 15 (EN BAS À

DROITE) : Page du

catalogue de la vente

Rupalley montrant les fi gures

17.

Avec l’aimable concours de l’auteur.