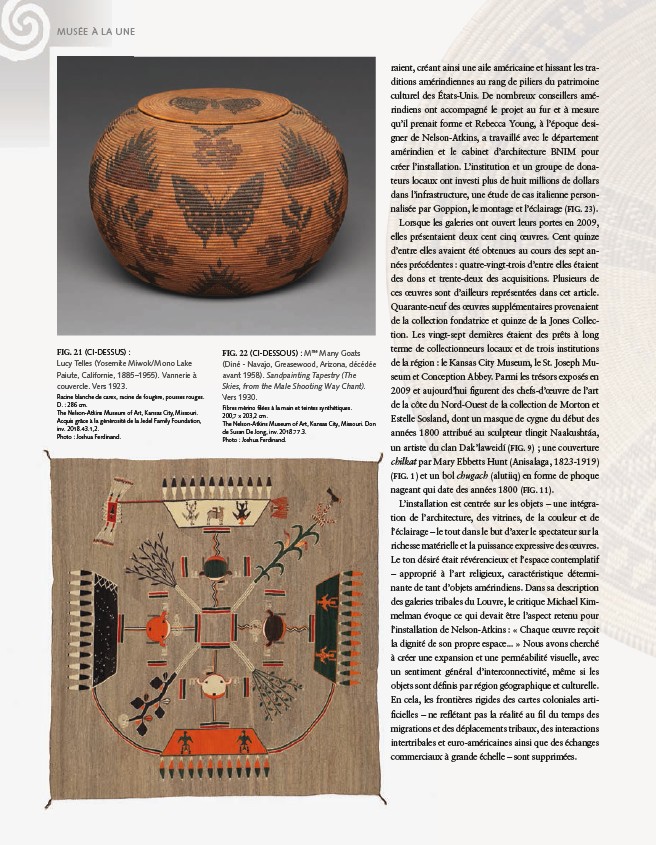

FIG. 21 (CI-DESSUS) :

Lucy Telles (Yosemite Miwok/Mono Lake

Paiute, Californie, 1885–1955). Vannerie à

couvercle. Vers 1923.

Racine blanche de carex, racine de fougère, pousses rouges.

D. : 286 cm.

The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri.

Acquis grâce à la générosité de la Jedel Family Foundation,

inv. 2018.43.1,2.

Photo : Joshua Ferdinand.

116

FIG. 22 (CI-DESSOUS) : Mme Many Goats

(Diné - Navajo, Greasewood, Arizona, décédée

avant 1958). Sandpainting Tapestry (The

Skies, from the MaIe Shooting Way Chant).

Vers 1930.

Fibres mérino fi lées à la main et teintes synthétiques.

200,7 x 203,2 cm.

The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri. Don

de Susan De Jong, inv. 2018.77.3.

Photo : Joshua Ferdinand.

MUSÉE À LA UNE

raient, créant ainsi une aile américaine et hissant les traditions

amérindiennes au rang de piliers du patrimoine

culturel des États-Unis. De nombreux conseillers amérindiens

ont accompagné le projet au fur et à mesure

qu’il prenait forme et Rebecca Young, à l’époque designer

de Nelson-Atkins, a travaillé avec le département

amérindien et le cabinet d’architecture BNIM pour

créer l’installation. L’institution et un groupe de donateurs

locaux ont investi plus de huit millions de dollars

dans l’infrastructure, une étude de cas italienne personnalisée

par Goppion, le montage et l’éclairage (FIG. 23).

Lorsque les galeries ont ouvert leurs portes en 2009,

elles présentaient deux cent cinq oeuvres. Cent quinze

d’entre elles avaient été obtenues au cours des sept années

précédentes : quatre-vingt-trois d’entre elles étaient

des dons et trente-deux des acquisitions. Plusieurs de

ces oeuvres sont d’ailleurs représentées dans cet article.

Quarante-neuf des oeuvres supplémentaires provenaient

de la collection fondatrice et quinze de la Jones Collection.

Les vingt-sept dernières étaient des prêts à long

terme de collectionneurs locaux et de trois institutions

de la région : le Kansas City Museum, le St. Joseph Museum

et Conception Abbey. Parmi les trésors exposés en

2009 et aujourd’hui fi gurent des chefs-d’oeuvre de l’art

de la côte du Nord-Ouest de la collection de Morton et

Estelle Sosland, dont un masque de cygne du début des

années 1800 attribué au sculpteur tlingit Naakushtáa,

un artiste du clan Dak’laweidí (FIG. 9) ; une couverture

chilkat par Mary Ebbetts Hunt (Anisalaga, 1823-1919)

(FIG. 1) et un bol chugach (alutiiq) en forme de phoque

nageant qui date des années 1800 (FIG. 11).

L’installation est centrée sur les objets – une intégration

de l’architecture, des vitrines, de la couleur et de

l’éclairage – le tout dans le but d’axer le spectateur sur la

richesse matérielle et la puissance expressive des oeuvres.

Le ton désiré était révérencieux et l’espace contemplatif

– approprié à l’art religieux, caractéristique déterminante

de tant d’objets amérindiens. Dans sa description

des galeries tribales du Louvre, le critique Michael Kimmelman

évoque ce qui devait être l’aspect retenu pour

l’installation de Nelson-Atkins : « Chaque oeuvre reçoit

la dignité de son propre espace... » Nous avons cherché

à créer une expansion et une perméabilité visuelle, avec

un sentiment général d’interconnectivité, même si les

objets sont défi nis par région géographique et culturelle.

En cela, les frontières rigides des cartes coloniales artifi

cielles – ne refl étant pas la réalité au fi l du temps des

migrations et des déplacements tribaux, des interactions

intertribales et euro-américaines ainsi que des échanges

commerciaux à grande échelle – sont supprimées.