130

PORTFOLIO

F. L. KENETT

Une légende oubliée

Par Kevin Conru

« Indubitablement le plus grand photographe

de sculpture au monde, qui est devenu

lui-même un sculpteur » écrivait en 1966 le critique

d’art T. G. Rosenthal dans The Listener en 19661.

Telle était la réputation de Frederick Leslie Kenett

au moment où il tourna le dos à la photographie de

sculpture dans le milieu des années 1960 et devint

lui-même un sculpteur prolifi que. Pendant les près de

cinquante années suivantes, Kenett demeura reclus

dans le quartier de Kensington à Londres, se consacrant

à la réalisation d’oeuvres abstraites.

Né en 1924 sous le nom de Frederick Leslie Cohen

à Berlin, fi ls d’un médecin juif, Kenett se réfugia en

Angleterre en 1939. Il changea de nom et devint Kenett

(connu ensuite professionnellement sous le nom

de F. L. Kenett). Après une brève période où il s’occupa

sans but précis, il rejoignit durant la guerre le

U.S. Military Intelligence Corps, où il développa un

intérêt pour la photographie. Plus tard, il poursuivit

ses études de photographie à la Guildford School of

Art et, en 1951, il remporta le prestigieux Summer

Prize de l’école pour ses photographies de sculptures

de Michel-Ange. Un an plus tard, Kenett obtint sa

première commande d’envergure. Divers organismes

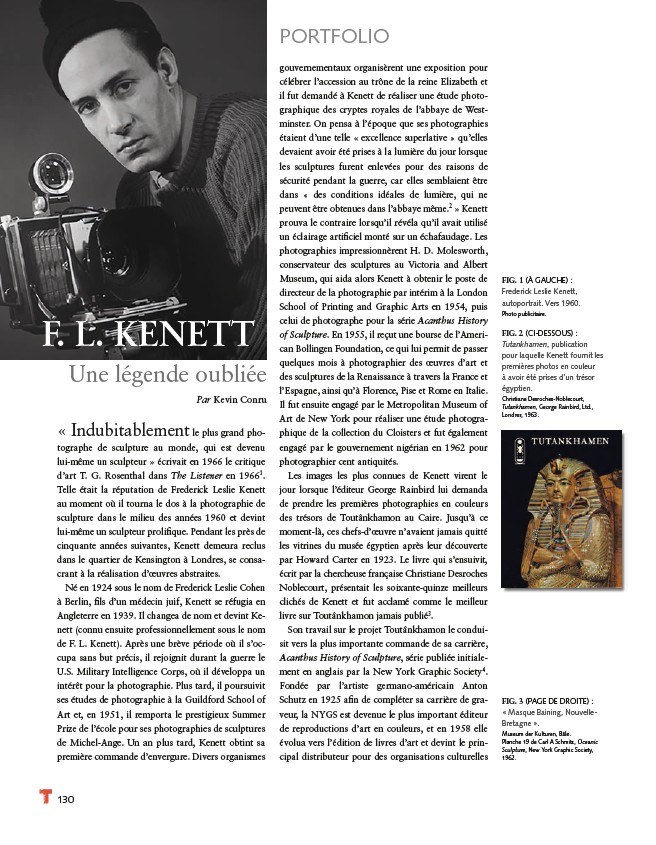

FIG. 1 (À GAUCHE) :

Frederick Leslie Kenett,

autoportrait. Vers 1960.

Photo publicitaire.

FIG. 2 (CI-DESSOUS) :

Tutankhamen, publication

pour laquelle Kenett fournit les

premières photos en couleur

à avoir été prises d’un trésor

égyptien.

Christiane Desroches-Noblecourt,

Tutankhamen, George Rainbird, Ltd.,

Londres, 1963.

FIG. 3 (PAGE DE DROITE) :

« Masque Baining, Nouvelle-

Bretagne ».

Museum der Kulturen, Bâle.

Planche 19 de Carl A Schmitz, Oceanic

Sculpture, New York Graphic Society,

1962.

gouvernementaux organisèrent une exposition pour

célébrer l’accession au trône de la reine Elizabeth et

il fut demandé à Kenett de réaliser une étude photographique

des cryptes royales de l’abbaye de Westminster.

On pensa à l’époque que ses photographies

étaient d’une telle « excellence superlative » qu’elles

devaient avoir été prises à la lumière du jour lorsque

les sculptures furent enlevées pour des raisons de

sécurité pendant la guerre, car elles semblaient être

dans « des conditions idéales de lumière, qui ne

peuvent être obtenues dans l’abbaye même.2 » Kenett

prouva le contraire lorsqu’il révéla qu’il avait utilisé

un éclairage artifi ciel monté sur un échafaudage. Les

photographies impressionnèrent H. D. Molesworth,

conservateur des sculptures au Victoria and Albert

Museum, qui aida alors Kenett à obtenir le poste de

directeur de la photographie par intérim à la London

School of Printing and Graphic Arts en 1954, puis

celui de photographe pour la série Acanthus History

of Sculpture. En 1955, il reçut une bourse de l’American

Bollingen Foundation, ce qui lui permit de passer

quelques mois à photographier des oeuvres d’art et

des sculptures de la Renaissance à travers la France et

l’Espagne, ainsi qu’à Florence, Pise et Rome en Italie.

Il fut ensuite engagé par le Metropolitan Museum of

Art de New York pour réaliser une étude photographique

de la collection du Cloisters et fut également

engagé par le gouvernement nigérian en 1962 pour

photographier cent antiquités.

Les images les plus connues de Kenett virent le

jour lorsque l’éditeur George Rainbird lui demanda

de prendre les premières photographies en couleurs

des trésors de Toutânkhamon au Caire. Jusqu’à ce

moment-là, ces chefs-d’oeuvre n’avaient jamais quitté

les vitrines du musée égyptien après leur découverte

par Howard Carter en 1923. Le livre qui s’ensuivit,

écrit par la chercheuse française Christiane Desroches

Noblecourt, présentait les soixante-quinze meilleurs

clichés de Kenett et fut acclamé comme le meilleur

livre sur Toutânkhamon jamais publié3.

Son travail sur le projet Toutânkhamon le conduisit

vers la plus importante commande de sa carrière,

Acanthus History of Sculpture, série publiée initialement

en anglais par la New York Graphic Society4.

Fondée par l’artiste germano-américain Anton

Schutz en 1925 afi n de compléter sa carrière de graveur,

la NYGS est devenue le plus important éditeur

de reproductions d’art en couleurs, et en 1958 elle

évolua vers l’édition de livres d’art et devint le principal

distributeur pour des organisations culturelles