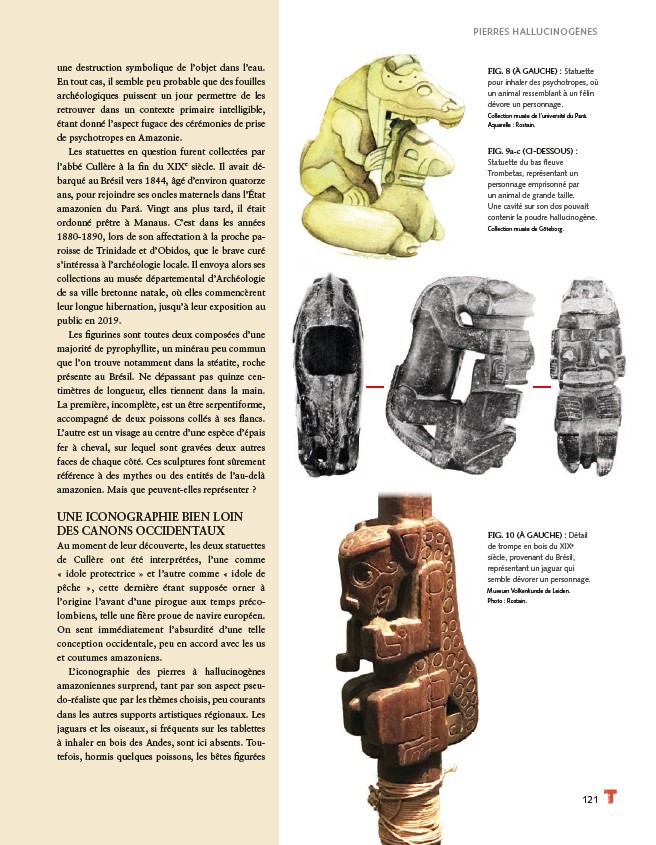

FIG. 8 (À GAUCHE) : Statuette

pour inhaler des psychotropes, où

un animal ressemblant à un félin

dévore un personnage.

Collection musée de l’université du Pará.

Aquarelle : Rostain.

FIG. 9a-c (CI-DESSOUS) :

Statuette du bas fl euve

Trombetas, représentant un

personnage emprisonné par

un animal de grande taille.

Une cavité sur son dos pouvait

contenir la poudre hallucinogène.

Collection musée de Göteborg.

FIG. 10 (À GAUCHE) : Détail

de trompe en bois du XIXe

siècle, provenant du Brésil,

représentant un jaguar qui

semble dévorer un personnage.

Museum Volkenkunde de Leiden.

Photo : Rostain.

121

une destruction symbolique de l’objet dans l’eau.

En tout cas, il semble peu probable que des fouilles

archéologiques puissent un jour permettre de les

retrouver dans un contexte primaire intelligible,

étant donné l’aspect fugace des cérémonies de prise

de psychotropes en Amazonie.

Les statuettes en question furent collectées par

l’abbé Cullère à la fi n du XIXe siècle. Il avait débarqué

au Brésil vers 1844, âgé d’environ quatorze

ans, pour rejoindre ses oncles maternels dans l’État

amazonien du Pará. Vingt ans plus tard, il était

ordonné prêtre à Manaus. C’est dans les années

1880-1890, lors de son affectation à la proche paroisse

de Trinidade et d’Obidos, que le brave curé

s’intéressa à l’archéologie locale. Il envoya alors ses

collections au musée départemental d’Archéologie

de sa ville bretonne natale, où elles commencèrent

leur longue hibernation, jusqu’à leur exposition au

public en 2019.

Les fi gurines sont toutes deux composées d’une

majorité de pyrophyllite, un minérau peu commun

que l’on trouve notamment dans la stéatite, roche

présente au Brésil. Ne dépassant pas quinze centimètres

de longueur, elles tiennent dans la main.

La première, incomplète, est un être serpentiforme,

accompagné de deux poissons collés à ses fl ancs.

L’autre est un visage au centre d’une espèce d’épais

fer à cheval, sur lequel sont gravées deux autres

faces de chaque côté. Ces sculptures font sûrement

référence à des mythes ou des entités de l’au-delà

amazonien. Mais que peuvent-elles représenter ?

UNE ICONOGRAPHIE BIEN LOIN

DES CANONS OCCIDENTAUX

Au moment de leur découverte, les deux statuettes

de Cullère ont été interprétées, l’une comme

« idole protectrice » et l’autre comme « idole de

pêche », cette dernière étant supposée orner à

l’origine l’avant d’une pirogue aux temps précolombiens,

telle une fi ère proue de navire européen.

On sent immédiatement l’absurdité d’une telle

conception occidentale, peu en accord avec les us

et coutumes amazoniens.

L’iconographie des pierres à hallucinogènes

amazoniennes surprend, tant par son aspect pseudo

réaliste que par les thèmes choisis, peu courants

dans les autres supports artistiques régionaux. Les

jaguars et les oiseaux, si fréquents sur les tablettes

à inhaler en bois des Andes, sont ici absents. Toutefois,

hormis quelques poissons, les bêtes fi gurées

PIERRES HALLUCINOGÈNES