PARIS 1931

115

CONCLUSION

Comme l’ont montré d’innombrables articles parus

dans la presse populaire depuis la polémique sur

l’admission des arts premiers au Louvre, on a eu tendance

à considérer l’entre-deux-guerres comme une

période où l’art ethnographique était nettement sousestimé

en France. Si l’on se penche attentivement sur

la question, les preuves historiques dévoilent une histoire

plus complexe. Au début des années 1920, les

attitudes méprisantes prédominaient effectivement,

mais à la fin de cette décennie, il était de bon ton

et en vogue d’apprécier l’art nègre. Vers la fin des

années 1930, cet enthousiasme a mûri et donné naissance

à une conception de l’art primitif présentant

des similitudes notables avec celle qui existe de nos

jours. Le public a cultivé son goût pour cet art et a

reconnu la valeur esthétique de certains objets, qualifiés

de « chefs-d’oeuvre ». Les moyens par lesquels

ces objets étaient identifiés – évaluation comparative

rigoureuse par des connaisseurs reconnus pour leur

expertise, légitimation par des histoires relatives à

leurs illustres propriétaires – étaient également sur

la voie de la codification. Ce cadre émergent de jugement

esthétique et d’expertise a également répondu

à une angoisse omniprésente concernant l’authenticité

qui, à l’époque comme aujourd’hui, jetait une

ombre sur le marché, ce qui n’a fait que renforcer

l’importance du jugement d’un expert et de la provenance

documentée. Charles Ratton, alors qu’il

bâtissait son entreprise à la fin des années 1920 et

au début des années 1930, a abordé ces évolutions

et leurs conséquences d’une manière qui s’est avérée

durablement influente. Les trois ventes aux enchères

de 1931 l’illustrent parfaitement, elles qui ont été à

l’origine de plusieurs pratiques qui demeurent essentielles

au marché de l’art historique africain, océanien

et amérindien.

Cet article est basé sur des extraits du chapitre 5 du livre de

l’auteur Metropolitan Fetish: African Sculpture and the Imperial

French Invention of Primitive Art (Ithaca, NY : Cornell University

Press, 2019).

NOTES

1. Paul Éluard, « L’Art sauvage (introduction) », dans Variétés,

hors-série (juin 1929) : 36.

2. Voir Mark Polizzotti, Revolution of the Mind: The Life of André

Breton, éd. revue (Boston : Black Widow Press, 2009), 323.

3. Paul Éluard à Gala Éluard, févr. 1931, dans « Lettres à Gala

(1924-1948) », éd. Pierre Dreyfus (Paris : Gallimard, 1984),

133-134. Toutes les traductions depuis le français sont assurées

par mes soins.

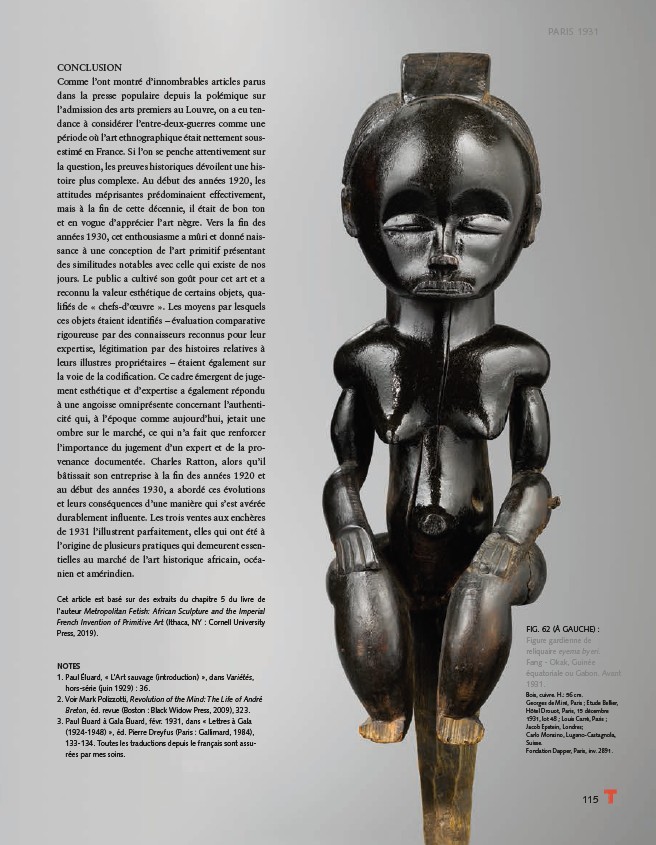

FIG. 62 (À GAUCHE) :

Figure gardienne de

reliquaire eyema byeri.

Fang - Okak, Guinée

équatoriale ou Gabon. Avant

1931.

Bois, cuivre. H.: 56 cm.

Georges de Miré, Paris ; Étude Bellier,

Hôtel Drouot, Paris, 15 décembre

1931, lot 48 ; Louis Carré, Paris ;

Jacob Epstein, Londres;

Carlo Monzino, Lugano-Castagnola,

Suisse.

Fondation Dapper, Paris, inv. 2891.