d’abord un fort écoulement nasal peu ragoûtant,

des frémissements et des convulsions, suivis de gesticulations

accompagnées de cris et grognements,

avant que la personne ne sombre dans une apathie

épuisée, peuplée de visions.

Bus ou inhalés, les hallucinogènes permettent

d’avoir accès au « vrai monde », où logent les

« vraies forces » qui déterminent la vie et la mort.

Bien au-delà d’une triviale addiction à la drogue,

cette pratique est donc essentielle au maintien de

l’équilibre entre mondes humain et non humain.

Calebasse pour boire ou tablette de bois et tube

d’os ou de bois pour renifl er sont évidemment des

instruments bien éphémères dans ce milieu tropical

trop humide pour que l’archéologue ait quelque

119

sensations exotiques, qui vont dans des coins reculés

de Haute-Amazonie pour tenter l’expérience

psychotrope, au risque d’en mourir parfois.

Les hallucinogènes sont également inhalés en

poudre. Appelés yopo, cohobá, paricá ou epená

selon les régions, ils sont fabriqués à partir de

gousses ou de graines d’arbre. Les Yanomani du

Vénézuela utilisent un long tube dans lequel un

assistant souffl e puissamment pour faire entrer

la poudre au plus profond des sinus de son partenaire.

Pourtant, la technique la plus courante

consiste à aspirer la substance disposée sur une

tablette, à l’aide d’un petit cylindre ou un instrument

en « Y », fait d’écorce enroulée ou d’os (FIG.

2). L’inhalation produit ses effets immédiatement :

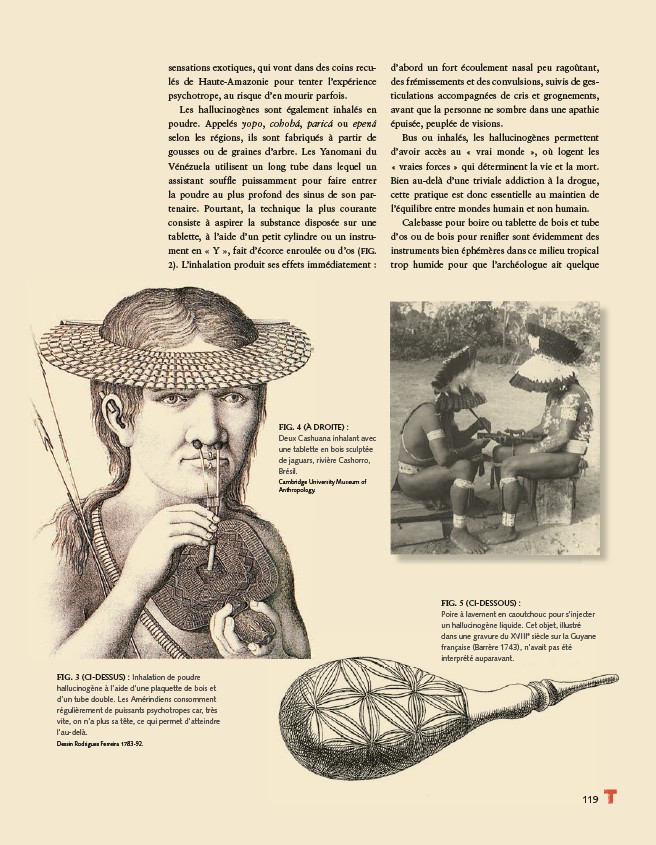

FIG. 3 (CI-DESSUS) : Inhalation de poudre

hallucinogène à l’aide d’une plaquette de bois et

d’un tube double. Les Amérindiens consomment

régulièrement de puissants psychotropes car, très

vite, on n’a plus sa tête, ce qui permet d’atteindre

l’au-delà.

Dessin Rodrigues Ferreira 1783-92.

FIG. 4 (À DROITE) :

Deux Cashuana inhalant avec

une tablette en bois sculptée

de jaguars, rivière Cashorro,

Brésil.

Cambridge University Museum of

Anthropology.

FIG. 5 (CI-DESSOUS) :

Poire à lavement en caoutchouc pour s’injecter

un hallucinogène liquide. Cet objet, illustré

dans une gravure du XVIIIe siècle sur la Guyane

française (Barrère 1743), n’avait pas été

interprété auparavant.