120

l’avant-garde. En 1931, le surréalisme était devenu

le symbole de l’avant-garde du modernisme international

et a dès lors imprégné les objets des deux

poètes d’une séduisante contemporanéité artistique.

Les collections de Breton et d’Éluard comprenaient

quelques objets africains déjà considérés comme

« classiques », mais de nombreux lots étaient plus

singuliers. Le catalogue présentait notamment une

quantité importante d’objets océaniens, amérindiens

et précolombiens, soit des objets moins attrayants

pour les amateurs d’art nègre dans les années 1920.

Les illustrations du catalogue montraient également

de multiples objets africains qui faisaient fi des préférences

antérieures en matière de stylisation géométrique,

de détails élaborés et de maîtrise formelle, le

plus bel exemple étant un leurre de chasse hausa (lot

7, FIG. 30 en haut à droite) que la génération précédente

de collectionneurs n’aurait probablement pas

retenu, n’y voyant qu’un simple « spécimen ».

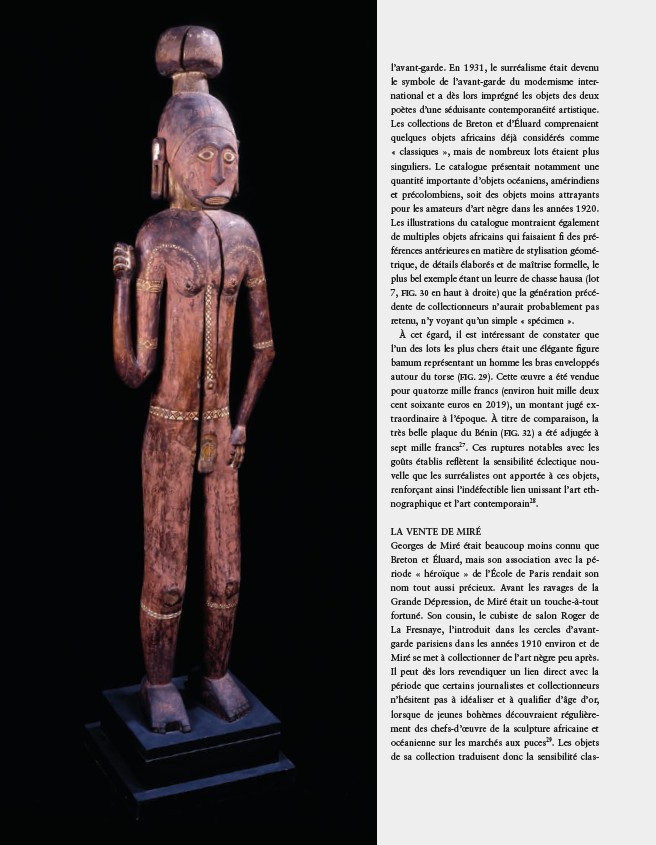

À cet égard, il est intéressant de constater que

l’un des lots les plus chers était une élégante fi gure

bamum représentant un homme les bras enveloppés

autour du torse (FIG. 29). Cette oeuvre a été vendue

pour quatorze mille francs (environ huit mille deux

cent soixante euros en 2019), un montant jugé extraordinaire

à l’époque. À titre de comparaison, la

très belle plaque du Bénin (FIG. 32) a été adjugée à

sept mille francs27. Ces ruptures notables avec les

goûts établis refl ètent la sensibilité éclectique nouvelle

que les surréalistes ont apportée à ces objets,

renforçant ainsi l’indéfectible lien unissant l’art ethnographique

et l’art contemporain28.

LA VENTE DE MIRÉ

Georges de Miré était beaucoup moins connu que

Breton et Éluard, mais son association avec la période

« héroïque » de l’École de Paris rendait son

nom tout aussi précieux. Avant les ravages de la

Grande Dépression, de Miré était un touche-à-tout

fortuné. Son cousin, le cubiste de salon Roger de

La Fresnaye, l’introduit dans les cercles d’avantgarde

parisiens dans les années 1910 environ et de

Miré se met à collectionner de l’art nègre peu après.

Il peut dès lors revendiquer un lien direct avec la

période que certains journalistes et collectionneurs

n’hésitent pas à idéaliser et à qualifi er d’âge d’or,

lorsque de jeunes bohèmes découvraient régulièrement

des chefs-d’oeuvre de la sculpture africaine et

océanienne sur les marchés aux puces29. Les objets

de sa collection traduisent donc la sensibilité clas-