62

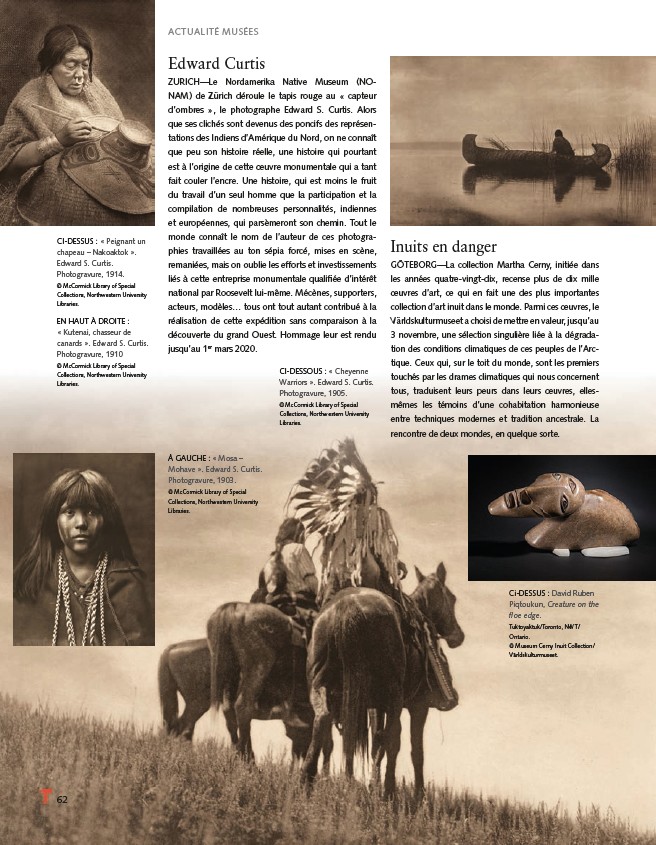

À GAUCHE : « Mosa –

Mohave ». Edward S. Curtis.

Photogravure, 1903.

© McCormick Library of Special

Collections, Northwestern University

Libraries.

CI-DESSOUS : « Cheyenne

Warriors ». Edward S. Curtis.

Photogravure, 1905.

© McCormick Library of Special

Collections, Northwestern University

Libraries.

Inuits en danger

GÖTEBORG—La collection Martha Cerny, initiée dans

les années quatre-vingt-dix, recense plus de dix mille

oeuvres d’art, ce qui en fait une des plus importantes

collection d’art inuit dans le monde. Parmi ces oeuvres, le

Världskulturmuseet a choisi de mettre en valeur, jusqu’au

3 novembre, une sélection singulière liée à la dégradation

des conditions climatiques de ces peuples de l’Arctique.

Ceux qui, sur le toit du monde, sont les premiers

touchés par les drames climatiques qui nous concernent

tous, traduisent leurs peurs dans leurs oeuvres, ellesmêmes

les témoins d’une cohabitation harmonieuse

entre techniques modernes et tradition ancestrale. La

rencontre de deux mondes, en quelque sorte.

Ci-DESSUS : David Ruben

Piqtoukun, Creature on the

fl oe edge.

Tuktoyaktuk/Toronto, NWT/

Ontario.

© Museum Cerny Inuit Collection/

Världskulturmuseet.

CI-DESSUS : « Peignant un

chapeau – Nakoaktok ».

Edward S. Curtis.

Photogravure, 1914.

© McCormick Library of Special

Collections, Northwestern University

Libraries.

EN HAUT À DROITE :

« Kutenai, chasseur de

canards ». Edward S. Curtis.

Photogravure, 1910

© McCormick Library of Special

Collections, Northwestern University

Libraries.

ACTUALITÉ MUSÉES

Edward Curtis

ZURICH—Le Nordamerika Native Museum (NONAM)

de Zürich déroule le tapis rouge au « capteur

d’ombres », le photographe Edward S. Curtis. Alors

que ses clichés sont devenus des poncifs des représentations

des Indiens d’Amérique du Nord, on ne connaît

que peu son histoire réelle, une histoire qui pourtant

est à l’origine de cette oeuvre monumentale qui a tant

fait couler l’encre. Une histoire, qui est moins le fruit

du travail d’un seul homme que la participation et la

compilation de nombreuses personnalités, indiennes

et européennes, qui parsèmeront son chemin. Tout le

monde connaît le nom de l’auteur de ces photographies

travaillées au ton sépia forcé, mises en scène,

remaniées, mais on oublie les efforts et investissements

liés à cette entreprise monumentale qualifi ée d’intérêt

national par Roosevelt lui-même. Mécènes, supporters,

acteurs, modèles… tous ont tout autant contribué à la

réalisation de cette expédition sans comparaison à la

découverte du grand Ouest. Hommage leur est rendu

jusqu’au 1er mars 2020.