121

FIG. 41 (À GAUCHE) :

Figure masculine. Îles de

l’Amirauté, PNG. Avant

1931.

Bois, fi bre végétale, pigment.

H. : 154,9 cm.

André Breton ou Paul Éluard, Paris ;

Étude Bellier, Hôtel Drouot, Paris, 2

et 3 juillet, lot 122 ; Henry Wellcome,

Londres ; The Wellcome Trust, Londres.

Fowler Museum at UCLA, don du

Wellcome Trust, inv. X65.4990.

FIG. 42 (À DROITE) : Page

du catalogue de la vente

Breton - Éluard de 1931

montrant les fi gures 41 et 43.

Avec l’aimable concours de l’auteur.

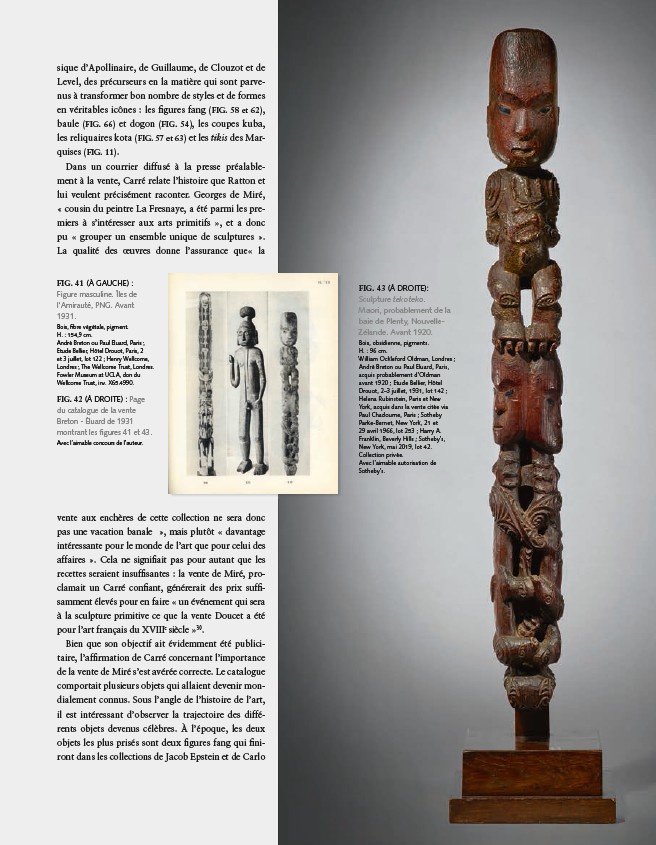

FIG. 43 (À DROITE):

Sculpture tekoteko.

Maori, probablement de la

baie de Plenty, Nouvelle-

Zélande. Avant 1920.

Bois, obsidienne, pigments.

H. : 96 cm.

William Ockleford Oldman, Londres ;

André Breton ou Paul Éluard, Paris,

acquis probablement d’Oldman

avant 1920 ; Étude Bellier, Hôtel

Drouot, 2–3 juillet, 1931, lot 142 ;

Helena Rubinstein, Paris et New

York, acquis dans la vente citée via

Paul Chadourne, Paris ; Sotheby

Parke-Bernet, New York, 21 et

29 avril 1966, lot 253 ; Harry A.

Franklin, Beverly Hills ; Sotheby’s,

New York, mai 2019, lot 42.

Collection privée.

Avec l’aimable autorisation de

Sotheby’s.

sique d’Apollinaire, de Guillaume, de Clouzot et de

Level, des précurseurs en la matière qui sont parvenus

à transformer bon nombre de styles et de formes

en véritables icônes : les fi gures fang (FIG. 58 et 62),

baule (FIG. 66) et dogon (FIG. 54), les coupes kuba,

les reliquaires kota (FIG. 57 et 63) et les tikis des Marquises

(FIG. 11).

Dans un courrier diffusé à la presse préalablement

à la vente, Carré relate l’histoire que Ratton et

lui veulent précisément raconter. Georges de Miré,

« cousin du peintre La Fresnaye, a été parmi les premiers

à s’intéresser aux arts primitifs », et a donc

pu « grouper un ensemble unique de sculptures ».

La qualité des oeuvres donne l’assurance que« la

vente aux enchères de cette collection ne sera donc

pas une vacation banale », mais plutôt « davantage

intéressante pour le monde de l’art que pour celui des

affaires ». Cela ne signifi ait pas pour autant que les

recettes seraient insuffi santes : la vente de Miré, proclamait

un Carré confi ant, générerait des prix suffi -

samment élevés pour en faire « un événement qui sera

à la sculpture primitive ce que la vente Doucet a été

pour l’art français du XVIIIe siècle »30.

Bien que son objectif ait évidemment été publicitaire,

l’affi rmation de Carré concernant l’importance

de la vente de Miré s’est avérée correcte. Le catalogue

comportait plusieurs objets qui allaient devenir mondialement

connus. Sous l’angle de l’histoire de l’art,

il est intéressant d’observer la trajectoire des différents

objets devenus célèbres. À l’époque, les deux

objets les plus prisés sont deux fi gures fang qui fi niront

dans les collections de Jacob Epstein et de Carlo